【試し読み】寄稿した卒業生のZINE『シッパイイッパイ』販売会があります【2/24】

こんにちは。DIY ZINEスクール1期生のシキタリエさん(編集)と川瀬亘さん(デザイン)によるZINE、『シ…

こんにちは。DIY ZINEスクール1期生のシキタリエさん(編集)と川瀬亘さん(デザイン)によるZINE、『シ…

理想科学工業の孔版印刷機リソグラフはアジのある印刷ができることで、ZINE(個人がつくる少部数の冊子)やペーパ…

『もしも文豪がカップ焼きそばの説明文を書いたら』『ニャタレー夫人の恋人』などの菊池良さんによる『夢でする長電話…

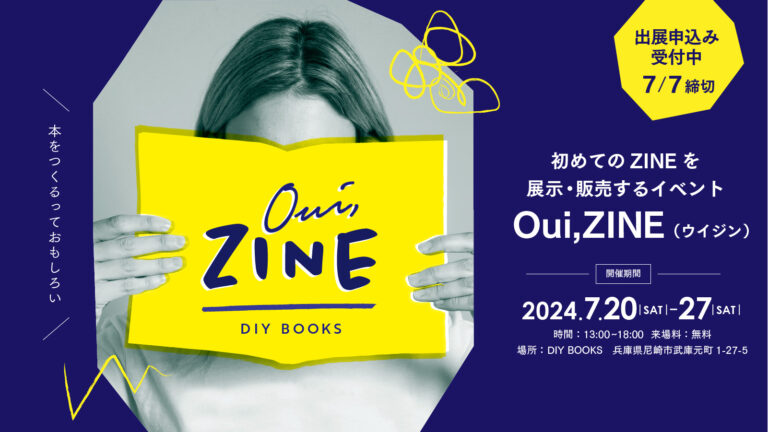

初めてのZINEを展示・販売するイベント「Oui,ZINE(ウイジン)」を2024年7月20日(土)~7月27…

小林書店閉店の報せを受けて、店主・小林由美子さん含む12人で寄せた『文集 町の本屋』のあとがきを公開します。 …