菊池良『夢でする長電話』より「靴下、探していますか?」を無料公開

『もしも文豪がカップ焼きそばの説明文を書いたら』『ニャタレー夫人の恋人』などの菊池良さんによる『夢でする長電話…

『もしも文豪がカップ焼きそばの説明文を書いたら』『ニャタレー夫人の恋人』などの菊池良さんによる『夢でする長電話…

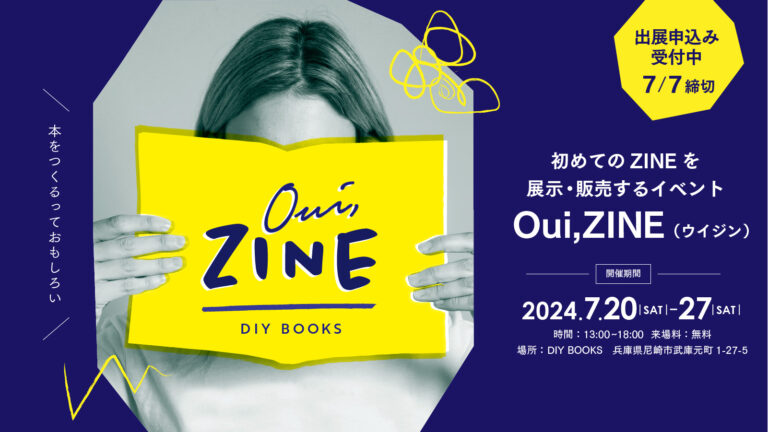

初めてのZINEを展示・販売するイベント「Oui,ZINE(ウイジン)」を2024年7月20日(土)~7月27…

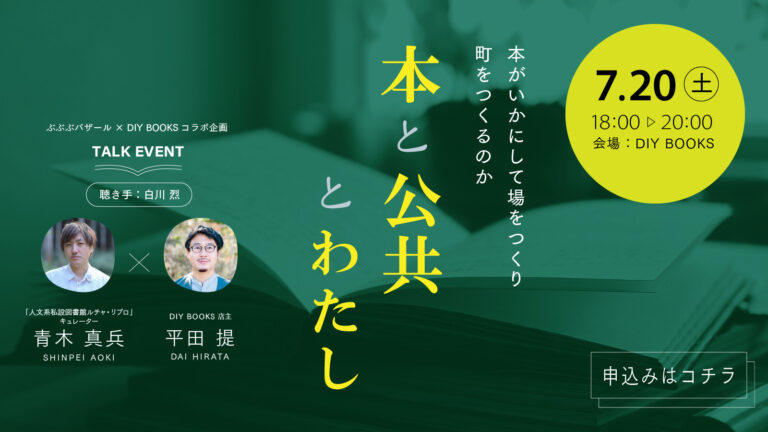

奈良県東吉野村で人文系私設図書館「Lucha Libro(ルチャ・リブロ)」を図書館司書の妻・海青子(みあこ)…

小林書店が5月31日に閉店した。お昼からあった、お別れ会ならぬ「お礼の会」に伺った。 小林書店は72年続いた兵…

小林書店閉店の報せを受けて、店主・小林由美子さん含む12人で寄せた『文集 町の本屋』のあとがきを公開します。 …

こんにちは、DIY BOOKS平田です。 6月22日(土)13時から、DIY BOOKSで桂弥太郎さんの落語会…