作家キム・ヨンハのいうように、誰もがアーティストになるべき

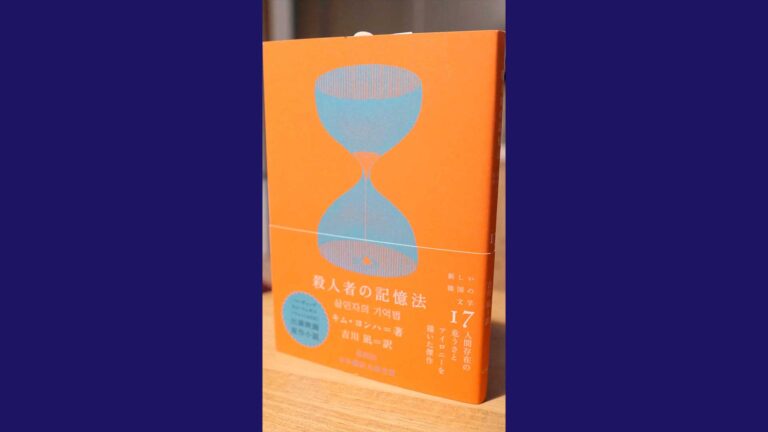

ソーシャルゲーム『ブルーアーカイブ』統括ディレクターのキム・ヨンハ氏について調べようとGoogle検索したとこ…

ソーシャルゲーム『ブルーアーカイブ』統括ディレクターのキム・ヨンハ氏について調べようとGoogle検索したとこ…

9/8の文学フリマ大阪にお越しいただいた方はありがとうございました! まだ興奮冷めやらぬ中ですが、感想はまた。…

UnsplashのKen Whytockが撮影した写真 言葉にも鮮度がある。賞味期限がある。そして、言葉にでき…

個人的に衝撃的なニュースだったので書かざるを得ませんでした。兵庫県尼崎市・武庫之荘南口5分ぐらいにある喫茶店・…

先日、散髪に行ってきました。土日に予定が入ることが多いので、最近は平日の仕事の合間を見つけて行きます。そのたび…

原稿のライティングやZINEづくりで、僕は共通するやり方があると思っています。これはブレインストーミングに非常…