[試し読み]店主初のマンガ『バクダンパパ 怒りの置き場をつくる』

4日執筆→製本。DIY BOOKS店主ほぼ初のマンガの試し読みを公開します。冒頭13ページまで。ご購入はこちら…

4日執筆→製本。DIY BOOKS店主ほぼ初のマンガの試し読みを公開します。冒頭13ページまで。ご購入はこちら…

こんにちは。DIY ZINEスクール1期生のシキタリエさん(編集)と川瀬亘さん(デザイン)によるZINE、『シ…

渡邉雅子さんの『論理的思考とは何か』(岩波新書)を読んだ。すごい本。2024年読んだ本の中で一番の衝撃を受けた…

阪神尼崎の駅北口で開かれていた、ジャパンコーヒーフェスティバル2024in尼崎に行ってきました。 全国各地で開…

本をつくります。 変なタイトルですけど、題して『木引っこ抜いてたら、家もらった。(仮)』という本をつくります。…

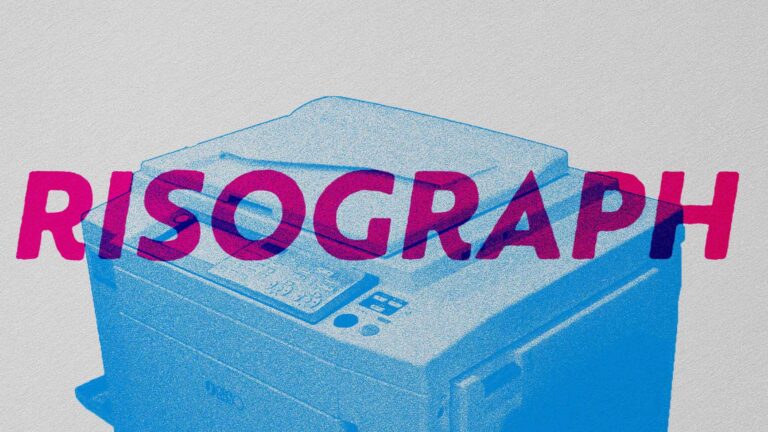

理想科学工業の孔版印刷機リソグラフはアジのある印刷ができることで、ZINE(個人がつくる少部数の冊子)やペーパ…